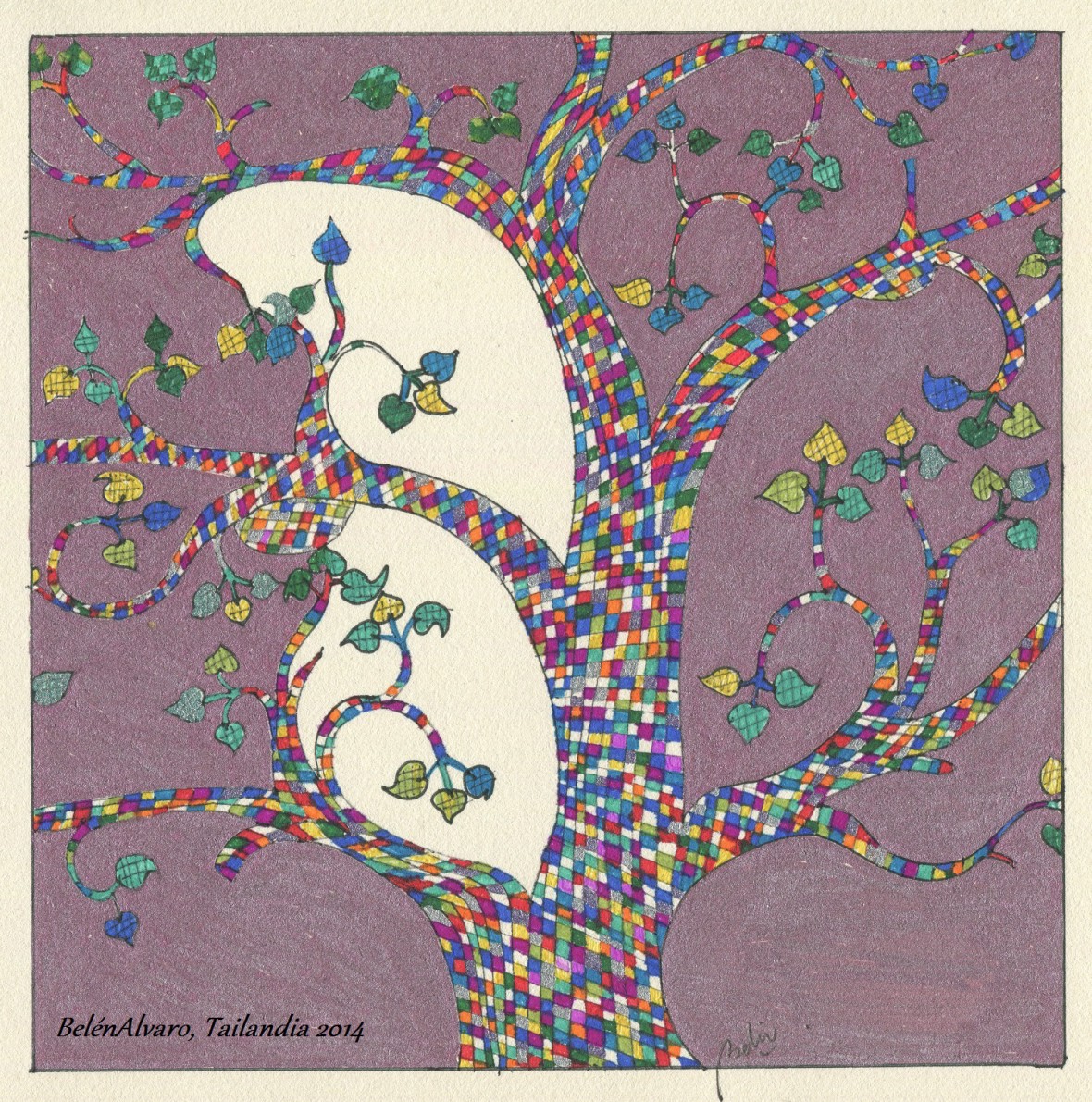

Texto e ilustraciones: Belén Álvaro.

En algún momento del 2010, miro a través del cristal desde una habitación en Brooklyn y no veo Nueva York, veo Tailandia. La vida daba saltos por el mapa, tras Indonesia y una corta estancia en España, quedaba Portugal, Madagascar y alguna visita al dentista, antes de regresar al reino de Siam, pero aún no lo sabía. Sabía que aquella orquídea radiante en la ventana hablaba tailandés, que esa flor me traía Tailandia a la Quinta Avenida, y sabía que durante horas, el aire olería a la fragancia dulce del loto, a piedra caliente, a curry, a incienso, a leche de coco, a un aroma intenso y cítrico. Sabía que a veces los recuerdos fallan, y que eran las flores más que la memoria, mi forma etérea de volver. Por las calles de Manhattan, abrigaba la esperanza de encontrarme con Tailandia al doblar la esquina, pero faltaban cuatro años para el regreso. Al salir de casa, dejaba una nota en el cristal con una frase de John Muir: “El mundo es grande y quiero echar un vistazo antes de que anochezca”.

A finales del 2013, compruebo que cuando uno deja de insistir en los sueños, los sueños se hacen realidad, la hoja de ruta estaba trazada. Meses después, la tarde era para ordenar la maleta, iban cuadernos, accesorios útiles y siempre, algo inútil. Notaba en la boca los sabores agridulces y picantes, las verduras, el arroz, las frutas exóticas, y casi oía el ruido de las barcas en los canales, los motores de los vehículos, las voces, el golpe de un kong, los pasos en los templos, el choque de las monedas en un cuenco. Mis ojos en cambio, buscaban una ropa ligera de algodón, y un par de zapatos cómodos que no ocupasen demasiado. Pensé en el calor, ese calor tropical que esperaría tan pletórico como puntual con un cartel enorme en la zona de llegadas del aeropuerto. Por la noche, mis manos celebraban cada hora superada, porque estábamos a punto de escribir, de dibujar, de doblar la buena esquina.

En febrero de 2014, enlazábamos en Bangkok el vuelo de Turkish Airlines con el TG 116 con destino a Chiang Mai a las 17:25h. Había regresado. Desde aquel viaje, he escrito sobre las pinceladas de color en los ríos, los monjes en sus túnicas encendidas, los templos, el atardecer, los elefantes, el estilo de vida, la comida, las especias, Bangkok, la seda, los palacios y las pequeñas cosas. Ese contraste vital y brutal entre dos clásicos, la tradición y la modernidad, que en Tailandia están engarzados. La extraordinaria diversidad de alojamientos, restaurantes y centros de masaje, donde la elegancia y la sencillez bucean de la mano, donde el lujo es espiritual, y la delicadeza, el orden y el buen trato dan forma a la belleza cotidiana. He escrito sobre la danza, las bailarinas, los medios de transportes, las playas, los pescadores, el tsunami, el muay thai, la armonía, la sonrisa perenne e íntima; la quietud sagrada de los budas, esa quietud que mora incluso en las estatuas que el tiempo ha mutilado; o los fascinantes e incontables mercados locales nocturnos y diurnos. He escrito y dibujado durante horas en distintos lugares y siempre, me quedarán cuadernos por estrenar.

En la granja orgánica de Sukhothai, oí la palabra mágica, flor. Entendí que Tailandia no se conoce sino se aprecian sus flores, y algunas son imprescindibles, como el loto y la orquídea. Vestidos con uniforme azul marino, botas altas de plástico entramos en los arrozales para conocer el cultivo del alimento básico del país. Junto a la plantación hay un estanque tranquilo que no parece tener ninguna función ni requerir cuidados, pero que resalta como una bombilla encendida en una habitación oscura. Ese pantano es el agua habitada, el hogar del loto, una de las flores más antiguas y documentadas de la cultura tailandesa, también una de las más hermosas del planeta, con ese aroma dulce que aquieta. Es la ofrenda por excelencia en los templos y no recuerdo ningún rincón de Tailandia donde no la hubiera, cerrada o abierta. Para los budistas, entorno al 95% de la población, es un símbolo espiritual de la pureza del cuerpo y del alma, representa la fragancia, la limpieza, la ternura, la suavidad. El loto nace en aguas fangosas y florece puro por encima del barro, lo que se ve como una analogía de la condición humana, del hombre que partiendo del desorden y la ignorancia, puede desarrollarse hasta alcanzar su naturaleza de Buda; creen que todo lo creado lleva en su ser interno, algo comparable a la flor de loto. No es necesario ser devoto, para que esta forma de pensar y actuar te masajee el ánimo, no todo está perdido. Decía Ernesto Sábato que “No hay casualidad sino destino, no se encuentra sino lo que se busca, y se busca lo que está escondido”, sólo hay que ponerse manos a la obra.

Bastó un instante dentro del jardín de orquídeas, para saber que estaba ante una de las imágenes más arrebatadoras y hermosas del viaje. Rodeada de centenares de orquídeas, comprendí que esta flor despertase desde la Antigüedad las más desbordantes pasiones, por sus propiedades curativas y afrodisiacas, pero sobre todo, por la cautivadora y exquisita belleza de sus flores. Es posible que la orquídea sea la especie floral con mayor número de variedades y en aquel jardín había una multitud y todas hermosas, créanlo. Esta flor crece casi en cualquier sitio, en casi todos los ambientes y en todos los continentes, salvo en la Antártida. Tailandia es uno de los países más especializados en su producción. Hay quien piensa que pueden llegar a ser eternas, porque hay orquídeas recolectadas a mediados del siglo XIX que todavía crecen y florecen en algunas colecciones. Es la flor de la Belleza y el Amor, en mayúsculas, y si las han contemplado de cerca entenderán rápido por qué.

En algún momento en Krabi, con los pies hundidos en la orilla del mar de Andamán, todo lo que veía era de un añil verdoso o azul esmeralda. Nadie debería partir de Tailandia sin dejar el tictac de su reloj en el sur. Al apurar en Koh Lanta las últimas páginas del cuaderno, sentí la lisura del viajero que cruza una frontera, y anoté unas líneas que recordaba de Pessoa, el gran poeta que viajó magistralmente sin su cuerpo por todos los territorios del hombre y del planeta. Él escribía, y no pierdan detalle de esta frase, que “Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo, y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre, al margen de nosotros mismos”. Por eso, en cada regreso, tras no importa qué viaje, apoyo una flor en el cristal y preparo la siguiente travesía, por si en la calle, Tailandia espera a la vuelta de la esquina.

Copyright 2015 BLUEROOM - Todos los derechos reservados - Aviso Legal - Politica de privacidad